di MAURO SANTORO

– PRIMA PARTE –

L’odierno insediamento abitativo di Terravecchia (frazione di Cariati dal 1808 al 1921) non può vantare origini nell’era pre-cristiana. Queste radici storiche potrebbero rapportarsi al sito di Pruija a levante del paese, per le specifiche caratteristiche della stessa area archeologica che ingloba il sito.

Il Gradilone scrisse che il rinvenimento, in questa parte di territorio terravecchiese, di abbondante suppellettile lapideo riportava ad una popolazione indigena appartenente al ceppo osco-sannitico o siculo che abitava le aree fortificate di Pietrapaola, Bocchigliero, Campana e Terravecchia.

I ritrovamenti archeologici rinvenuti nei dintorni del pianoro di Pruija di Terravecchia e la romana Paternum, presso il fiume Nicà, nota per essere stata una stazione itineraria, confermano la presenza di popolazioni fin da epoche antichissime.

Tra il 1300 – 1200 a.C., in cui fu notevole lo sviluppo della civiltà dei metalli [età del bronzo, età del ferro], in Calabria comparvero i Pelasgi, popoli provenienti dalla Tessaglia e dall’Epiro. Essi, fondendosi con le popolazioni autoctone, originarono la cosiddetta stirpe “Oenotria o Itala”. I Pelasgi, con a capo il condottiero Enotro, diedero il nome alla stessa Calabria che fu chiamata Enotria, mentre a sud di Catanzaro si insediò il re Italo.

A nord del fiume Neto, che ne segnava il confine, e fino alla Sibaritide vi abitavano i Choni.

Con lo sbarco sulle coste calabre dei Greci la regione fu ellenizzata con la fondazione, lungo la costa Jonica, delle città magnogreche di Sibari, Crotone, Locri e Reggio. I nuovi colonizzatori estesero il loro dominio prevalentemente lungo le aree costiere, stabilendo rapporti di collaborazione con le popolazioni già presenti.

I greci, popolo di navigatori, si orientarono verso i territori interni della Calabria ed iniziarono un’attività commerciale con le tribù indigene che vi abitavano, utilizzando le direttrici di fondovalle che seguivano lo sviluppo dei corsi d’acqua, così come le foci dei fiumi che erano, spesso, navigabili. Anche se fino ad ora non si sono trovati reperti archeologici che avvalorano tale tesi, diversi storici ritengono valida l’ipotesi che presso la foce del fiume Nicà, ovvero Hylias, doveva esserci uno scalo marittimo.

In passato alcuni di questi studiosi confusero l’Hylias con il Trionto. Giuseppe Grimaldi nel suo testo La Magna Grecia, edito nell’anno 1842, scrisse che la regione crotoniate terminava al fiume Hylias, il quale era stato citato da Tucidide nel libro 12. Nel testo era scritto che quando gli ateniesi spinsero le loro truppe per la contrada Turiatide, giunti al fiume Hylias furono contrastati dai crotoniati che impedirono di attraversare il fiume. Gli ateniesi, quindi per evitare uno scontro armato, si accamparono sulla spiaggia del mare presso la foce dell’antico corso d’acqua.

In seguito altri studiosi chiarirono che l’Hylias era il Nicà.

Pasquale Garofalo nel suo libro Intorno Sibari e Turio- Qualche memoria argomentava che la sibaritide era posta lungo la spiaggia dello Ionio tra le foci di due fiumi, tra i quali il Crimisa, detto poi Ilia e successivamente riconosciuto nel Fiumenicà. Proseguendo con la specificazione che la sibaritide si estendeva sulla costa dello Ionio, nella incurvatura più interna del golfo di Taranto, tra i due fiumi Ilia, ovvero fiume Nicà, e l’altro corso denominato Calandro od Acalandro.

L’inglese Enrico Swinburne, nei suoi appunti di viaggio sul territorio calabrese, tra il 1777 ed il 1780, ponendo l’attenzione sul luogo chiamato Terra Vecchia, ad oriente di Cariati, si soffermò sui ruderi di Paterno, asserendo che, ai piedi di quelle colline, scorreva l’Acquanile che, per il nome e la posizione, poteva essere l’antico Hilias. Proseguendo che proprio sulle sponde di questo fiume i crotoniati riportarono una prima vittoria.

La vittoria che ne riportarono li rese padroni del territorio di Sibari allorquando sulle sponde del fiume Trionto sconfissero definitivamente le truppe sibarite e ne fecero seguire la distruzione definitiva della città.

A tal punto si chiede: un confine così importante come quello di Fiume Nicà poteva essere privo di un insediamento che ne garantiva l’avvistamento ed il controllo del territorio?

In effetti, in tutta la nostra regione non vi è stata una organica e programmata ricerca archeologica. Le varie ricostruzioni storiche furono fatte su antichi testi (Strabone, Diodoro Siculo, Marafioti, Barrio, ecc.) e su ritrovamenti di non ben definite datazioni storiche. In tale contesto non mancarono, nel corso dei secoli, le segnalazioni di ritrovamenti ed emergenze archeologiche nell’area denominata Pruija, arroccata sulle colline del corso meridionale del Fiumenicà.

Pruija, attualmente, occupa l’area di un esteso pianoro distante circa due chilometri dall’attuale centro urbano di Terravecchia e ad un’altitudine di 415 metri sul livello del mare. A levante domina, su uno strapiombo di roccia, tutta la costa. A sud, lungo pendii molto scoscesi, confina con il Nicà, spaziando la veduta su quasi tutto il corso del fiume. Nelle giornate prive di foschia, a nord-est, la veduta abbraccia tutto il golfo di Taranto, a sud-ovest il controllo del territorio si estende sul mare Ionio fino a Punta Alice e a monte va oltre le colline poste tra Umbriatico e Strongoli [antica Petelia], mentre da sud-ovest si dominano i rilievi montani della Sila Greca fino a Bocchigliero.

Nel corso del secolo XX vari interessamenti sono stati rivolti per la rivalutazione di Pruija, come quello dell’archeologo Di Cicco che, il 16 dicembre del 1900, così scrisse nelle sue Note degli scavi di antichità comunicate alla Regia Accademia dei Lincei: “In contrada Proia, a circa 5 chilometri dall’abitato [di Cariati], 3 chilometri dal villaggio di Terravecchia [allora frazione di Cariati] e due dal fiume Nicà, riconobbi una cinta di mura fatte con pietre rozze e non cementate, di arenaria, dello spessore di metri 3 e quasi a fior di suolo. La località è sparsa degli avanzi di terracotta solita a riscontrarsi nelle antiche stazioni; alcuni frammenti sono di creta impura, altri appartengono a vasi verniciati, di epoca greca e romana. Rinvenni nella campagna una piramidetta di piombo, con foro per sospenderla”.

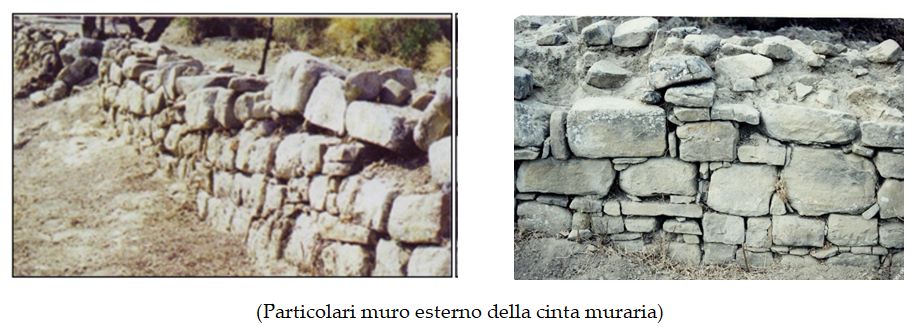

In seguito, nel 1971, l’archeologa francese De La Genière descriveva che la parte esterna del muro di cinta, del territorio di Pruija, affiorava in certe zone. Era costituito da pietre non tagliate, perché erano state scelte con cura fra le tante sparse sul terreno e murate a secco, tale da costituire un paramento esterno abbastanza regolare. La studiosa costatava, all’interno della zona fortificata, tracce di vita molto scarse, concludendo che i frammenti

ceramici raccolti in superficie potevano risalire in un periodo di tempo tra fine IV o inizio III secolo a.C.

Non mancarono neppure le sporadiche segnalazioni di archeologi, studiosi ed appassionati locali che dopo aver perlustrato l’area di Pruija inciampavano in copiosi frammenti di materiale fittile.

Questo interesse di studio, non scosse, se così si può evidenziare, la pigrizia burocratica al fine d’istruire una programmazione tendente a intraprendere un’azione di tutela del sito.

Nel corso degli anni, numerosi sono stati i ritrovamenti di anforette, monete di bronzo con effigi di tori o cavalli alati e pesi di telai effettuati soprattutto dai contadini locali mentre coltivavano quei terreni. Molti di loro raccontavano che spesso, durante il dissodamento di quei campi, gli elementi fittili che emergevano erano frantumati con la zappa data l’assiduità degli affioramenti e lo scarso valore che era attribuita a quella ceramica antica. E tutto a causa della “non conoscenza” della storia locale.

Non mancarono nemmeno le attenzioni di sconosciuti che, visitando quei luoghi, chiedevano alle famiglie che vi abitavano informazioni su ciò che essi rinvenivano durante il lavoro dei campi. Furono condotti anche tanti scavi clandestini, eseguiti con specificità dopo che il terreno era stato sondato con appositi rilevatori metallici.

Solo nel 1990, l’interessamento dell’amministrazione comunale dell’epoca, uniti alla nuova disponibilità della Soprintendenza Archeologica della Calabria, diede inizio alla prima seria e scientifica ricognizione dell’area di Pruija. Infatti, con l’istituzione di un cantiere di lavoro, iniziò la ricerca della presenza di determinate emergenze archeologiche sino a quel tempo segnalate ma non considerate; si condusse, contemporaneamente, uno specifico studio topografico ed un’adeguata indagine geofisica condotta con il metodo magnetico.

I risultati ottenuti furono molto soddisfacenti tanto che, sul lato in direzione est-ovest, i resti di un’antica cinta muraria della larghezza di 1,60 metri persistevano per circa 450 metri lineari.

(Particolare cinta muraria lato sud-est)

(Torre circolare 7,35 – Casa Liguori: nel corso dello scavo – dopo il restauro curato dalla Soprintendenza)

All’altezza di casa Liguori il perimetro di una torre circolare del diametro esterno di 7,35 metri, innestata nella stessa cinta muraria, dimostrava la validità della ricerca e l’importanza archeologica del luogo, nonostante non furono eseguiti degli scavi, per l’individuazione di un eventuale insediamento urbano e per mancanza di fondi e perché i luoghi interessati erano di proprietà privata, particolari prospezioni geologiche, registrarono un probabile asse viario con orientamento N.est-S.ovest della larghezza di circa 6 metri. Ai lati, perpendicolarmente a quell’asse, furono evidenziati degli inserimenti riferibili a possibili muri di abitazioni. Infatti, l’impianto urbano di esse era orientato rispetto ai punti cardinali o alla stessa costa, come appare posizionata la stessa Pruija prospiciente al litorale, mentre i percorsi principali suddividevano il tessuto urbano in fasce parallele tagliate ortogonalmente da stretti vicoli.

Occorre ricordare, tuttavia, che la Soprintendenza Archeologica, esaminando i frammenti fittili costituiti da tegole, pithoi per derrate e ceramici di vasellame a vernice nera, oltre che di una pressa lapidea (di forma circolare del diametro di circa 1 metro), tuttora custodita nel municipio di Terravecchia, stabilì che l’insediamento poteva essere databile tra IV e III sec. a.C. e, quindi, riferibile ad un insediamento brettio (dal greco Βρέττιοι [Brettion]).

(IL SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SECONDA PARTE)

————————————

(Tratto da: Mauro Santoro – “Terra Veterj – La comunità Jonica di Terravecchia tra memoria storica e modernità” – Cosenza 2011 – Editoriale Progetto 2000)

E’ vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente ricostruzione storica o parte di essa senza il consenso dell’autore che si riserva tutti i diritti di copyright.

Views: 132

Lascia una risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.