Questo articolo che, oggi, condivido con voi non è altro che la sintesi di un progetto di ricerca universitario a cui ho preso parte e di cui devo ringraziare immensamente il mio papà, il quale ha contribuito con la sua testimonianza alla riuscita di tale lavoro. E’ doveroso, inoltre, rivolgere un pensiero di riconoscenza anche all’amico Umberto Rugiano e al sostituto Commissario, Dott. Gianfranco Gentile, Responsabile dei programmi di protezione dei collaboratori/testimoni di giustizia che ho avuto l’onore di intervistare nel novembre 2015 presso la Questura di Cosenza.

E’ estremamente difficile parlare di detenzione, è difficile farlo per molteplici ragioni prima fra tutte (nel mio caso) per una questione anagrafica; a ventiquattro anni non pensi che determinate cose possano toccarti in prima persona, non immagini che acquistare un biglietto per un concerto possa equivalere a morire a colpi di kalashnikov nella capitale europea dell’amore. Capite? Non è questione di ingenuità: è che proprio, a vent’anni, non la immagini tanta crudeltà.. non ne percepisci nemmeno la reale esistenza, quasi come un dejàvù; non percepisci il lasso fra realtà e fantasia.

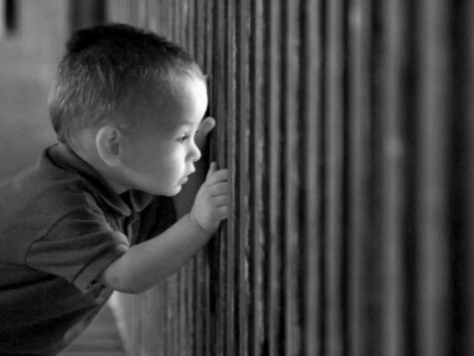

Nel mio caso, forse, la realtà detentiva risulta essere (per ovvie ragioni) un tantino più “familiare” del normale; in generale, possiamo sicuramente affermare che attorno al mondo delle carceri c’è, al contempo, tanta curiosità e inconsapevolezza di quelle che sono le enormi problematiche sia fisiche sia psicologiche che una condizione detentiva implica; problematiche che non toccano solo, in prima persona, la sfera emotiva del detenuto ma soprattutto quella dei suoi familiari.. di mogli che si vedono costrette a crescere i propri figli facendo loro da padre e da madre, di figli che riceveranno solo brandelli di quell’affetto paterno tanto importante quanto indispensabile nella vita di ogni bambino e di cui potranno godere solo per poche ore al mese. Nonostante ciò, l’esperienza insegna, ci sono dei lieti fini che ci fanno comprendere quanto un’esperienza così forte come quella detentiva possa a volte essere il punto d’inizio di una vita migliore: certo, sono casi sporadici e per lo più confinati a specifiche condizioni familiari ma, sono storie comunque importanti che ci danno una prova concreta di come una seconda occasione nella vita vada sempre concessa.

Mi piace accostare i detenuti a dei rami che, in inverno, si spogliano delle loro foglie – ormai secche – per rifiorire poi in primavera; nello stesso modo ogni uomo può rendersi libero da ciò che è marcio e tornare a vivere con una nuova consapevolezza ossia quella di avere un’altra possibilità, un occasione di riscatto sociale che spesso nelle carceri trova la sua massima espressione. Perché è proprio questo, che il carcere dovrebbe essere: un luogo di riflessione, rieducazione, riscatto; un luogo in cui sia possibile verificare, anno per anno, un cambiamento nella personalità di ogni individuo che varca quei cancelli. Ovviamente, quando si parla del mondo carcerario si asserisce ad un contesto ibrido sotto molti punti di vista: persone con vite, storie, nazionalità e culture completamente diverse sono accomunate dalla stessa difficile condizione; a far da cornice, inoltre, c’è uno Stato che spesso non si è dimostrato all’altezza di riconoscere e garantire a tali soggetti il rispetto di cui, nonostante tutto, sono titolari.

E’ questo il punto: la dignità. L’Art.27 della nostra Costituzione afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” ciò vuol dire, essenzialmente, assicurare al recluso delle condizioni detentive dignitose da ogni punto di vista. Purtroppo, negli ultimi anni non si può certo parlare di dignità del detenuto visto il crescente fenomeno del sovraffollamento che si sta verificando nelle carceri italiane; come l’Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, Nicola Agazio, afferma “ è difficile che il carcere possa assolvere alla sua funzione sociale se non ci sono gli spazi idonei, se al detenuto non gli si riconosce la dignità soprattutto di essere una persona con dei bisogni fisiologici. La capacità della polizia penitenziaria di assicurare alti i livelli di sicurezza diventa sempre più difficile se si considera che l’aumento dei detenuti è direttamente proporzionale ad una progressiva carenza di agenti; si pensi che ci sono sezioni con cento detenuti che sono sorvegliati, molto spesso, da un unico agente: è come dire, facendo un parallelismo, che in un ospedale ci sono cento pazienti malati con un unico infermiere.”

Al di là di queste difficoltà, parlavamo prima di riscatto sociale; storie commoventi che a mio avviso meriterebbero ben oltre che una semplice trattazione riduttiva qual è la mia. Due nomi e una data: Gennaro Barnoffi e Francesco Carannante, 11 giugno 2015. Loro sono due detenuti, attualmente ancora in stato di detenzione presso la Casa di Reclusione di Rossano che in quel giorno, sono stati proclamati ufficialmente ed ai sensi della legge Italiana, Dottori in Sociologia e Scienze Sociali.

“Questo è un evento che aspettavamo da molto tempo ed è anche, indirettamente, un premio alla capacità di tante figure che hanno sostenuto e incoraggiato il percorso di studi di questi due detenuti: dal Direttore dell’istituto penitenziario rossanese al Comandante di polizia penitenziaria, dagli educatori agli assistenti sociali. Sono detenuti che hanno impiegato molti anni in un percorso di studi che è iniziato, per uno dei due, addirittura dalla scuola elementare: parliamo di un killer napoletano che sta scontando attualmente l’ergastolo; tale evento, naturalmente, ha avuto un grande effetto anche sulle coscienze degli altri detenuti.. devo dire che c’è stato un vero e proprio tifo su un’impresa del genere. Tantissima solidarietà e partecipazione insomma, tant’è vero che oggi i detenuti che hanno intrapreso, anche grazie all’Università della Calabria, un percorso di studio universitario sono più di uno.” Parole, queste di Nicola Agazio, che non hanno certo bisogno di alcun commento.

Concludendo, fra tutte le difficoltà e le problematiche che sono emerse dal mio lavoro di ricerca credo che quella che prenda il sopravvento rispetto alle altre è sicuramente la difficoltà di mantenere stabili rapporti familiari e, in particolare, restare titolari di un legame così unico come quello padre – figlio; è molto importante rivolgere particolare attenzione a tale problematica perché dove c’è un bambino c’è un papà che, anche se detenuto, non è per questo incapace di trasmettere amore ai propri figli. Ciò che auspico è che ci sia, prima di tutto, un cambiamento culturale nei confronti di questi soggetti; per la società odierna è difficile credere che un detenuto possa essere un buon padre: d’altronde, cosa potrà mai offrire ai propri figli colui che non è nemmeno capace di distinguere il bene dal male?

Lasciatemelo dire: questa è una visione molto riduzionista nonché bigotta della questione. Non è giusto identificare il detenuto con il crimine commesso: vorrebbe dire, implicitamente, eliminare la possibilità di un reale recupero del soggetto; ma dall’altro lato c’è, ahimè, una presunzione insita nel genere umano di sapere sempre cosa sia giusto o meno. Beh, De Andrè diceva: “Non sono ancora riuscito a capire, malgrado i miei cinquantotto anni, cosa sia esattamente la virtù e cosa sia esattamente l’errore perché basta spostarci di latitudine e vediamo come i valori diventino disvalori e viceversa.”

Riflettete, ora. Quali sono i Ristretti Orizzonti? Quelli che si vedono, in lontananza, da una cella o quelli della nostra mente?

Elisa Agazio

Views: 3

Lascia una risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.